Aktuelle Ausstellung // szenenwechsel 64

07.03.2024 bis 10.05.2024

Wibke Müller

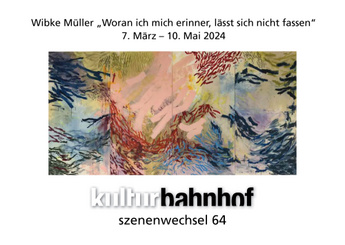

"Woran ich mich erinner, lässt sich nicht fassen"

WIBKE MÜLLER: „WORAN ICH MICH ERINNER, LÄSST SICH NICHT FASSEN“

So lautet der Titel der Hauptarbeit der Ausstellung und stellt zugleich den malerisch-praktischen Teil von Wibke Müllers Masterarbeit im Fach „Kunst als Lehramt an Gymnasien“ vom Juni 2023 an der Uni Essen dar. Als wissenschaftlich-theoretischer Teil rundet die schriftliche Arbeit „Woran ich mich erinner, lässt sich nicht fassen, Spuren des Erinnerns als Anlass für prozesshafte Malerei“ die Arbeiten zum MA als Master of Education ab. Darin taucht Wibke tief ein in Psychologie und Theorie des Vergessens, des Erinnerns und Träumens.

Träumen, Vergessen, Erinnern sind virtuelle Bestandteile eines jeden menschlichen Lebens, sie machen einen guten Teil unseres sinnvollen Lebens aus. So versucht sich Wibke Müller an dem Paradox, das, was nicht zu fassen ist, doch zu konkretisieren, indem sie sich zu künstlerischer Gestaltung anregen lässt, es im Werk mit Leben füllt. Da sie das Gedächtnis und die Erinnerung als netzartige Struktur mit vielen Verästelungen unter- und zueinander begreift, bearbeitet sie in diesem und vielen anderen Fällen die am Boden liegende Leinwand, die später in einen Keilrahmen gespannt wird, in zahlreichen Arbeitsdurchläufen mit Acrylfarbe mit langen, kurzen, breiten und schmalen Pinseln, mit Pinselstrich-Spuren, und wechselt mit dem Einschreiben von grafischen Linien, zeichnerischen Elementen mit Buntstift und Kreide. „Drawing is the thinking of painting“ sagt Cy Twombly, einer ihrer berühmten, auch im Siegener Museum für Gegenwartskunst vertretenen, Vorbilder.

Dabei kommt es zu stetigen Übermalungen, Überlagerungen, Überschreibungen. Sie benutzt dabei die sogenannte „soak-stain-Technik“. Das heißt, die Malfläche wird auf einen Tisch oder den Boden gelegt. Da die Farbe mit Wasser verdünnt wird, zieht die Schwerkraft die Farbe nach unten und lässt sie tropfen, wenn sie vertikal aufgetragen wird. Pinselstriche, der Gestus des Pinsels, mal dicker, mal schmaler, halten Spuren dessen fest, was längst vergangen ist. Sie existieren und wirken dennoch ungreifbar, sagt Wibke.

„Sie lassen uns rätseln, verraten nicht, was ich gesehen und erlebt habe, das, was mein Erinnerungsbild hergibt.“

Für den Betrachter ergeben sich Assoziationen aus den Farben, den Strichbündeln, die seine Blickrichtung lenken, seine eigene poetische und ästhetische Vorstellungskraft anregen. Dazu gehört auch die dem Bild immanente Bewegungsstruktur. So kommt es beim Betrachter zu einem assoziativen Vorstellungsbild, welches das uralte Thema vom Leben als Traum aufnimmt.

Edgar Allan Poe, einer der Erfinder des Kriminalromans versteigt sich 1849, kurz vor seinem Tod, in einem seiner letzten Gedichte, sogar zu der Behauptung und Frage an Gott: „ O God“ … Is all that we see or seem, but a dream within a dream?” Nein, sagt Wibke Müller. Und in insgesamt achtwöchigen Malprozessen ringt sie ihren Erinnerungen ein großes Bild ab, welches auf vier je 100 cm breiten und 200 cm hohen Tafeln eine kontrollierte Farbfülle sich zu einem Meisterbild verdichtet, auf dem wir stürzende Wasserfälle, Landschaftsspuren von Berg und Tal, Himmel, Erde sowie verschiedene Gefühls- und Stimmungslagen wahrnehmen können, oder auch nicht. Insgesamt nehmen wir aber in unserer eigenen Erinnerung einen bleibenden Eindruck mit, der uns selbst anregen mag, darüber nachzudenken, ob und wie sich fassen lässt, was wir so erinnern.

Dream Bubbles

Neben dem Masterbild ist im Format 400 x 200 cm ist die zehnteilige Serie „Dream Bubbles“ von 2021 in den Formaten 24 x 30 und 30 x 40 cm zu sehen. Wibke Müller hat ihnen als Motto ein Zitat des Romantikers Novalis vorangestellt: „Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt.“ Damit erklärt sie nicht nur sich selbst zur modernen Romantikerin, sondern verweist auch auf die identitätsbildende Wechselwirkung von Schlaf, Traum, Erinnerung und den uns ebenfalls allen geläufigen Tagträumen.

Höchst aufschlussreich ist zu sehen, wie sich die 2018 noch im gewissen Maße heimatlich im schönen Oberbergischen, wenn auch nicht platt realistische, sondern noch erkennbar,

aber schon auf den Weg zur Abstraktion befindliche „Landschafterin“ Wibke Müller hier weiterentwickelt hat. Sie ist experimenteller und abstrakter und farbpsychologisch wunderbar ausdeutbar geworden. Ihre Bilder sind für den Beobachter nicht nur eine Augenweide, sondern auch intellektuell anregend.

Da sehen wir rollende Hügel, Flüsse, Seen, Wälder, Andeutungen kleiner Dörfer und Gehöfte, Himmel und Erde, spielerisch und sinnlich in Farbe gebändigte und gestaltete Natur. Wibke Müller ist ausgesprochen fantasievoll und narrativ in diesen „Traumblasen, -bläschen, bubbles“.

Von Bild zu Bild wechselnde Leitfarben bestimmen jedes der zehn kleinen Gemälde. Die Farbpsychologie beschäftigt sich mit der Wirkung von Farben auf den Betrachter, auf seinen Gemütszustand, seine Gedanken und Gefühle. Dabei haben, wie wir alle wissen, Farben in unterschiedlichen Kulturen und Religionen unterschiedliche Bedeutung. Die zehn kleinen Gemälde Wibke Müllers werden von jeweils ein oder zwei Leitfarben dominiert. Wibke sagt auf Nachfrage, dass sie in Farben sieht, denkt, fühlt, ja sogar träumt und sich erinnert.

Dabei ist Rot die Farbe der großen Gefühle, von Liebe, Leidenschaft und Lebenskraft. Gelb steht für eine Welt voller Helligkeit, Leichtigkeit, Frohsinn, Energie und Jugend. Orange wirkt motivierend, laut, fröhlich, kaufanlockend. Grün steht für Wachstum, Gedeihen, Natürlichkeit und Fruchtbarkeit, für pflanzliches Leben, wirkt heilend und optimistisch lebensbejahend.

Blau, Wibke Müllers Lieblingsfarbe in verschiedensten Varianten und Schattierungen, steht für Wasser, Himmel, Friedlichkeit, aber in bestimmten dunkleren Abtönungen, auch für Naturverbundenheit, Ruhe und Einsamkeit.

Wibke Müller lässt sich nicht auf eine Farbe festlegen. Sie probiert in dieser Zehnerserie alle Leitfarben aus, was Offenheit, Frische und jugendlichen Experimentiergeist bezeugt, zugleich aber auch Nachdenklichkeit, Zurückhaltung, manchmal ein wenig Schwermut.

Ein ganz anderes Thema sind die Reise-Reminiszenzen und Natur-Erinnerungen, die Wibke Müller bei sich selbst wachruft und zu denen sie uns Betrachter jeweils individuell anregt. In den Traumlandschaften von Müllers „Dream Bubbles“ finden sich ja auf jedem Bild fingerartige Streifen, die jeweils anders von rechts, links, oben, unten, mittig ins Bild hineinragen und hineingreifen. Auf Anfrage sagt Wibke Müller dazu:

„Sie sind intuitiv entstanden und beschreiben für mich so etwas wie eine Anordnung von Horizontlinien, da im Traum ja vorne und hinten, oder auch einzelne Konturen oder Horizontlinien verschwimmen und scheinbar in einem schwerelosen Raum sich immer wieder neu zusammensetzen.“